Depuis le T1 de Yojimbot, on peut voir des bonus, des designs, des recherches à la fin des albums ; on peut voir des extraits de son travail en cours, des fans-art, des pistes abandonnées sur son Instagram ; on peut le voir dessiner inlassablement en dédicace ou dans les bars en marge des festivals… cela faisait un moment que je voulais interroger Sylvain sur ses carnets et son rapport au dessin, aux robots, aux voyages, aux publications.

À l’occasion de la sortie de Flammes de carbone, l’ultime volume de Yojimbot, je suis allé le voir chez lui pour qu’il nous ouvre ses carnets —même les plus anciens— pour une discussion au long cours où vous allez découvrir pas mal d’anecdotes, mais également comment se sont passé les 6 dernières années pendant l’élaboration de la série, ses doutes pour le grand final et ses prochains projets.

Attention l’entretien contient quelques petits spoils par rapport au T4 dans la section « De l’idée initiale à la série écrite et dessinée » —j’ai retiré les plus importants, mais pour bien comprendre son processus créatif, j’ai choisi d’en laisser quelques-uns— ce ne sont pas de grosses révélations, mais cela peut vous gâcher quelques surprises. Sautez cette partie et revenez après la lecture de la série complète !

Au sommaire

De Star Wars au Japon : passion robot

De l’idée initiale à la série écrite et dessinée (⚠️ petits spoils)

De la série BD à la série TV

Des carnets (à foison) à Instagram façon vitrine

De la BD à l’illustration en passant par les collaborations

Comment conclure une série dans le doute et la joie ?

Sylvain Repos m’a accueilli chez lui en ayant pris le soin de sortir ses carnets, les plus récents comme les plus anciens, mais aussi ses autres bouquins, vinyles, jeux, illu, prints, éditions étrangères de Yojimbot…

On commence à discuter en feuilletant les carnets, certains dessins amenant des questions, certaines questions poussant Sylvain à aller chercher d’autres carnets ou dans les archives de sa tablette.

J’espère que cette discussion coulisses éclairera certaines parties de son œuvre, mais également le processus artistique et la création, et que de jeunes auteurices y trouveront plein de bons conseils.

De Star Wars au Japon : passion robot

Tu m’avais dit en 2022 que l’idée de Yojimbot était venue parce que tu accumulais des tonnes de dessins de robots, mais pourquoi spécifiquement les robots ?

Sylvain Repos : J’adore la mécanique. Quand j’étais petit je regardais Star Wars pour les sabres laser et pour les vaisseaux. IG-88 dans Star Wars, ça a été un choc visuel, je voulais cette figurine, je voulais comprendre comment il fonctionne, comment il tient debout.

J’ai fait des études de mécanique où je devais faire des dessins industriels. J’adorais ces grands blueprints qu’on voyait dans les films, d’un coup, je pouvais en dessiner. J’ai passé des heures sur le site Star Wars à l’époque, on pouvait télécharger tous les plans des vaisseaux.

Ça me fascinait, je remplissais des carnets de robots, et à la fac j’ai repris cette lubie pour les robots et j’y suis allé à deux mille à l’heure. Et le jeu c’était de le faire sans crayonné et je commence à trouver mon trait : avec un tracé un peu plus épais, avec une mécanique assez épurée. De bien bosser la forme et après de remplir avec des petits détails. J’adore dessiner des trucs un peu complexes.

Mais dans Yojimbot, ton trait est plus rond, il s’éloigne un peu de côté-là

S. R. : Je me suis rendu compte en écrivant qu’il fallait l’épurer parce que j’allais avoir beaucoup de robots. Il n’y a que dans le T1 où le robot de fin est un peu dur au niveau du design, parce que je me suis rendu compte que ça allait être un enfer sur 150 pages.

Surtout pour les jolis dessins comme ça, tu me demandes de le dessiner sous un autre angle, je vais changer sa morphologie parce que ce sera plus agréable de le dessiner comme ça. J’ai dû créer des personnages plus faciles à mettre en scène pour Yojimbot.

Tu m’as dit juste avant l’interview que tu avais signé ton 1er contrat et tu es parti au Japon ?

S. R. : J’avais une belle avance pour Yojimbot et je m’étais dit que c’était une belle occasion d’aller au Japon, parce que j’avais déjà un peu commencé l’album : j’avais déjà fait tout le storyboard à ce moment-là. C’était le moment où je devais me mettre sur l’encrage des pages.

Je me suis fait un petit voyage d’un mois au Japon avec des objectifs autres que d’acheter des figurines et des cartes à collectionner. Pour croquer un maximum de temples, d’endroits avec beaucoup de végétation qui recouvre des éléments typiques japonais. Par exemple des lanternes recouvertes de mousse et j’ai vraiment fait attention à comprendre comment la mousse fonctionne, à pourquoi c’est à tel endroit et tel endroit. Ça je l’ai utilisé quasiment tel quel dans Yojimbot T2.

Les grandes pagodes aussi, je voulais en dessiner le plus possible pour me créer des automatismes de dessin, pour ne pas avoir à recopier à chaque fois une pagode qui existe déjà et pouvoir me dire si je veux, je peux dessiner une, quasiment de tête. Mais pour ça, il a fallu aller sur place et en dessiner une en tournant autour. Idem pour les temples : essayer de comprendre où on met les colonnes, la déco, les fenêtres… Et surtout quel genre de toit on peut utiliser ? Dans le T3, il y a Sheru qui tombe à travers le toit par exemple.

Je n’ai pas mis de châteaux japonais dans Yojimbot parce qu’ils sont un peu plus en hauteur.

Tu avais déjà tes chara-designs en fait et tu cherchais des décors ?

S. R. : Oui, mes chara-designs, je les tenais : c’étaient des robots en kimono. J’ai essayé de me renseigner sur les armes, mais je pouvais le faire sur internet, pour trouver quelles sont les meilleures armes adaptées à tel ou tel type de combat.

Mais par contre, c’est plus pour les ambiances, les atmosphères. Tu sais ces trucs qu’on voit dans les Ghibli, mais qu’on a du mal à comprendre d’où elles viennent : les ambiances typiques sous les arbres, avec des petites particules de lumière… On sait comment les représenter, mais comme sans être allé au Japon, on ne sait pas d’où elles viennent, à quel endroit on les trouve, avec quel type de végétation ? Est-ce que c’est tropical ? Plus mangrove ou des forêts de pins ? Comme au Japon il y a un peu tout, il faut choisir en fonction de la géographie que tu veux représenter.

Donc j’avais fait ce travail de recherche in situ —très jubilatoire vu que c’était un plaisir d’être au japon— mais ça a été mon objectif de choper des petits éléments qui font japonais. Ça m’a permis de faire pas mal de rencontres aussi !

Par exemple, sur cette page, c’était un moment où ça a failli partir en embrouille. C’était fin avril, début mai et il y a les fêtes de quartier et je me suis posé dans une sorte de square pour regarder l’organisation de la fête de quartier où ils avaient tous ces vestes avec un emblème dans le dos. Et j’étais tout seul en train de dessiner, et tous les gosses ont commencé à tourner autour de moi, pour regarder ce que je faisais, tandis que tous les adultes étaient en train de travailler. Et comme ils aimaient bien ce que je faisais, que j’essayais d’écrire du japonais à côté, ils tournaient autour de moi. Et à un moment il y a trois, quatre gars qui sont arrivés de manière un peu agressive pour savoir pourquoi les gosses étaient autour de moi.

Dès qu’ils ont vu que ce n’était pas creepy et qu’ils ont vu mon carnet : ils m’ont invité à table avec eux. Ils m’ont offert des bières, plein de petits trucs à grignoter. Le moment cringe s’est transformé en super moment. Comme je ne parle pas du tout japonais et que mon anglais est incertain, juste au travers du dessin j’ai pu me faire de deux, trois belles expériences.

J’ai même donné un cours de dessin à un gosse en face du château d’Osaka. J’étais en train de le dessiner et lui voulait faire la même chose, sa mère a dit de regarder comment je faisais. Et juste avec des signes je lui dis “vas-y, on fait en même temps”. Et ma copine de l’époque était partie 30 secondes et quand elle revient, je suis en train de donner un cours de dessin à un petit japonais avec la mère qui me remercie, c’était des moments lunaires.

Avec le dessin, tu passes du statut de touriste lambda à celui de touriste privilégié, où les gens ont envie de t’aider ou de te montrer d’autres choses. Le Japon, ça a été une grande expérience et ça m’a permis d’avoir des références de fou pour la BD.

Est-ce que tu y es retourné pendant l’élaboration des tomes suivants ?

S. R. : Non, le T2 s’est fait dans la souffrance parce que c’était Covid. Et je voulais y aller un peu avant la fin du T3, mais à cause de la guerre en Ukraine, les prix avaient flambé. Mais là, j’y vais en septembre. Ce sera un peu mon voyage de clôture parce que mes prochains projets n’ont pas grand-chose à voir avec le Japon. Là, c’est vraiment le plaisir d’y retourner.

De l’idée initiale à la série écrite et dessinée

Et ces carnets sans Yojimbot, datent de quand ?

S. R. : En 2015, j’étais sur la fin de mon master et je travaillais à plein temps dans un lycée, ce qui m’avait permis d’avoir des sous pour prendre une année sabbatique en 2017 pour faire mon dossier Yojimbot. Et en 2018 je l’ai envoyé.

Ça t’a pris une année pour constituer le dossier ? Tu avais déjà attaqué le story-board ?

S. R. : C’est une année sabbatique où je faisais plein de trucs, dont ce dossier-là. Il y avait 5 pages et le déroulé de l’histoire, mais avant de signer quoi que ce soit, mon éditeur m’a demandé de faire le déroulé complet et d’avoir le plus de pages crayonnées possible. Et à la fin des vacances d’après, j’avais tout story-boardé.

Mon éditeur de l’époque, Thomas Ragon, m’avait même engueulé à propos de ça, il m’avait dit que ça ne servait à rien pour moi d’écrire des scénarios parce que je ne faisais que décrire des cases et que je perdais moins de temps en dessinant. Et maintenant, c’est ce que je fais, je board directement. Et c’est plus organique.

Des fois j’écris des choses et au moment de les boarder, je me rends compte qu’il me faut plus de place, plus de cases. Par exemple le T2, je l’ai boardé très rapidement et ça a été le plus pratique avec mon éditeur. On a juste vu qu’il y avait 2-3 pages à condenser, qui servaient un peu à rien, parce que souvent j’étire un peu le début et je rush la fin. Et Thomas m’avait bien aidé à décompresser la fin et condenser le début. Il est trop fort pour ça.

Et tu écrivais quand même les fins avant ? Comme tu utilises beaucoup de cliffhanger.

S. R. : Maintenant je board avant, mais je me fais un petit déroulé vite fait histoire de savoir où je vais.

Pour le T3, je l’ai écrit un peu différemment. On me faisait confiance et j’ai pu me lancer dans l’album tout seul et là, j’ai fait 15 pages par 15 pages. Un peu comme si je chapitrais ma BD. C’était trop bien, sauf que pour avoir la fin que je voulais, je me suis arrêté à la moitié de l’album et j’ai fait les 10 dernières pages comme je les voyais. Parce que c’était une fin miroir où plein d’événements devaient se passer de manière synchronisée. J’ai fait les 10 dernières pages et ensuite j’ai complété ce qui manquait.

Ça a été le plus agréable à écrire, dessiner et raconter. C’est le ventre mou, mais en même temps c’est celui où je pouvais raconter exactement ce que je voulais. C’est un vrai récit de samouraï solitaire, il est tout seul, il se bat toutes les 30 secondes. Et, d’un autre côté, il y a un truc un peu plus infiltration, évasion dans un univers futuriste avec la mère. J’arrivais enfin à ma promesse initiale.

Finalement, mes deux premiers tomes sont une introduction et le T3 & T4 sont le cœur du récit. J’ai aimé dessiner les 2 premiers, mais je me suis fait un peu violence narrativement, je sentais que je m’éloignais un peu de ma promesse initiale, du pur récit de samouraï, mais arrivé au T3, je pouvais lâcher les chevaux. Je peux faire un truc un peu western samouraï avec des ambiances vraiment très jaunes que Noiry, ma coloriste, a réussi à retranscrire de manière parfaite.

Quand tu as commencé la série, tu avais déjà la fin qu’on peut lire dans ce T4 en tête ?

S. R. : Je le dis à chaque fois qu’on me pose la question : je suis un mauvais agent de voyage. Je sais où on va arriver, je sais qu’on va y arriver, mais je ne sais pas comment !

Mais promis, on va y arriver. Je savais qu’à la fin du T3 il fallait que j’ai un statu quo qui switch un peu la narration. J’ai toujours eu en tête le T1 —c’était ma fuite en avant— puis le T2 censé ralentir un petit peu —un peu thriller, horreur.

Pour le T3, je voulais un vrai western —c’est marrant, j’avais la couverture avant d’avoir le récit. C’est le premier truc que j’ai montré à mon éditeur et il m’a dit “tu as déjà écrit ?” et j’ai dit “non ! Mais je vais tout faire pour que ça corresponde à la couv’’”. Et je voulais arriver à ce statu quo pour qu’on se pose des questions entre les 2 derniers tomes.

Et pour le T4, je voulais une fin un peu film de guerre. Je voulais la fin de Platoon, très haletante où toutes les 30 secondes quelqu’un disparaît et que ça sente la fin. Et puis il y a aussi mon hommage aux Sept Samouraïs où j’ai ajouté ou gardé des robots pour qu’à la fin, il y ait sept gaillards alignés avec des sabres. Je voulais cette double page avec les Sept Samouraïs contre une horde de méchants avec des fusils, des lunettes nocturnes et tout : le choc des générations.

J’ai construit toutes mes BD de la même façon : j’avais des images en tête et j’ai tout fait pour y arriver.

C’est ça qui te guidait le plus ?

S. R. : Dans le T3, j’étais bloqué narrativement, je cherchais la bonne idée. Je ne voulais pas un truc trop manga où, tu sais, il regarde son point faible, où il tape pile au bon endroit. Parce que je n’aurais pas su bien montrer. Et du coup, en plein footing, j’ai mon idée : il plaque son doigt sur son sable pour le dégainer en faisant des étincelles. Ça éblouit son adversaire et il peut le couper en deux avec le bon angle. Je suis rentré en courant, ruisselant, ma copine de l’époque m’a vu arriver et me jeter sur ma tablette. Pour ne pas perdre l’idée.

Et cette idée, après tu as dû l’amorcer plus tôt pour ne pas que ça sorte de nulle part.

S. R. : Justement, l’amorce fait une petite respiration dans la narration. Je me suis forcé à créer cette amorce avec une sorte de flash-back qui est utile et qui donne un effet très manga avec l’entraînement du sensei. Dans ma BD, il y a plein d’heureux accidents comme ça.

Tu parles d’images clefs, mais tu les dessines à chaque fois ? Tu gardes des traces ?

S. R. : Dans le T2, il y a Kabuto, le robot avec un masque qui saute avec le petit dans les bras : c’est une image que j’avais avant d’écrire la BD. C’était une image que je trouvais cool, un peu en mode super-héros. C’était un des personnages qui intervient dans le webtoon mais au moment où la narration s’arrête.

Les images clefs que tu as en tête comme ça, tu n’arrives pas à en démordre tant que t’as pas réussi à la caser dans la BD. Comme le cheval, je voulais une scène où ils voient passer le cheval au-dessus de leurs têtes à la Jerry Bruckheimer ou Michael Bay —il y a souvent cette scène où il y a un truc qui ne devrait pas voler, mais c’est au-dessus de toi.

Mais il y a eu beaucoup de réécriture parce que je me rendais compte que narrativement ça marchait quand je l’écrivais en scénario, mais une fois mis en images, une fois séquencé, je me rends compte que ce n’est pas rythmé, ce n’est pas joli…

Et on est toujours à l’étape du story-board là ? Ou ça t’arrive de refaire des cases sur des planches déjà dessinées ?

S. R. : Ça m’arrive souvent de voir qu’il y a un truc qui ne va pas, mais je n’ai pas le courage, dans la même journée, de refaire la même case. J’attends que ça devienne une obsession, limite la boule au ventre et là je dois la refaire.

Mais ça m’est arrivé plusieurs fois de devoir refaire comme quand j’ai aplati mes calques et que j’ai dû retaper plein de trucs. Parce que sur la tablette tu as l’outil “zoom” qui se mélange avec l’outil “agrandir” : et quand tu bosses depuis 3h et que tu crois que t’as fait un agrandissement, mais t’as juste agrandi toute la page… Et les cases que tu as dessinées sont hors-champ, parties.

Dès que tu lèves le stylet, il sauvegarde. Tu pourrais revenir en arrière, mais comme je travaille sur des grands formats ça plante des fois. Je me rends compte que j’ai perdu des heures de taf, maintenant je fais attention, mais ça m’a appris à retaper plein de trucs, à être un peu moins feignant.

C’est ce que je dis à tout le monde maintenant : le plus important en BD, c’est apprendre à ne pas être feignant. Ça fait très truc de Jedi, mais la fainéantise mène à la mauvaise foi —parce que tu vas dire: “non, mais c’était prévu comme ça” juste parce que t’as la flemme de redessiner ta case— et la mauvaise foi mène à avoir de mauvais rapports avec les gens qui te font des retours. Très vite, il faut apprendre à lâcher du lest et à se remettre un peu en question.

C’était cool parce que j’étais en atelier avec des gens qui faisaient de la BD et de temps en temps, on se montrait nos boulots quand on avait un vrai doute. On osait se faire des retours un peu durs, très objectifs. Ce qui poussait souvent les uns et les autres à dire : “bon ben, je retape le truc ou je le présente de manière différente.”

Et j’avais aussi un éditeur qui mettait les bonnes formes pour me dire quand un truc n’allait pas. Et l’avantage de la tablette, c’est que tu fais des sélections, tu changes les cases de place, tu oses mettre des trucs à la poubelle ou tu peux les mettre sur le côté en te disant que ce cadrage tu l’utiliseras pour autre chose.

Et pour les trames, tu ne les fais pas à la fin, en même temps ?

S. R. : Non, la trame me sert à signifier des plans et je m’en sers comme niveau de gris. Si je mets une trame un peu forte au premier plan, ça veut dire que je dois alléger en noir sur le second pour que ce soit lisible. J’ai besoin qu’elle soit visible pour travailler. Même pour Noiry, qu’elle ait les bonnes palettes.

De la série BD à la série TV

Il y a une traduction de prévue en japonais ?

S. R. : Non, pour le moment c’est traduit en russe, en italien, en turc, en portugais (pour le Brésil), en anglais (USA) chez Dark horse —je ne te les donne pas dans l’ordre de parution.

Mais je ne pense pas que ça se fasse pour le Japon, je pense qu’ils ont un marché suffisamment blindé pour ne pas avoir besoin de productions étrangères. Mais avec l’animation qui sait ?

Il y a quelques jours, tu as annoncé sur tes réseaux l’adaptation de Yojimbot par le studio Passion, ça sera une série d’animation ou un film ?

S. R. : Ce sera une série d’animation. Pour le moment ils ont fait un teaser. Je n’ai pas fait grand-chose dessus, je crois que la seule chose qui est vraiment de moi, c’est le titre avec ma typo.

Mais ils ont retapé tous les designs, les décors et c’est excellent. Le réalisateur Quentin Rigaux est trop fort, il a fait tout le storyboard, une des personnes qui a fait les décors, c’est Jade Khoo qui avait signé Zoc, et elle est très forte pour créer une ambiance japonaise.

Pour le moment, c’est en développement, mais pas en production. Ils ont fait un teaser qu’ils ont présenté à Annecy et qu’ils vont présenter au Forum Cartoon en septembre, et ils sont en recherche de distributeurs et de financement… Si jamais ça se fait, ce sera sûrement en plusieurs saisons.

Et qui reprendrait vraiment ton scénario ?

S. R. : Je pense les grandes lignes de mon scénario avec sûrement des personnages en plus ou des robots en moins, histoire que ce soit plus digeste. En BD, il y a des choses que je peux me permettre, des choses que je peux délaisser, par exemple le côté mutique des premiers tomes, on ne peut pas se le permettre en animation. Mais c’est bien aussi, il faut que l’animation vive d’elle-même.

J’ai eu l’occasion récemment de travailler sur d’autres projets d’adaptation et j’ai pu voir un développement en dent de scie où il y a soit une ingérence de la part de l’auteur originel, soit de la part des auteurs qui veulent trop s’approprier le travail. Et pour moi Yojimbot, c’est fini et je veux passer à la suite : autant que le projet se fasse et que ça devienne un vrai projet d’animation —pas d’adaptation.

Et quitte à ce que les gens se disent on joue au jeu des sept différences parce que quoi qu’il arrive, ça aura un impact sur l’audience de la BD. Et même mon idée originale, elle date de 5-6 ans, et si c’était à refaire je le ferais différemment, forcément. Donc autant que d’autres gens se l’approprient et que je puisse découvrir ce qu’ils ont trouvé cool dans ma BD en le récupérant. Je suis très curieux de voir le développement, de découvrir le scénario, de découvrir les designs retapés…

Et tu ne vas rien faire dessus ?

S. R. : On verra si j’ai une place dans un truc ou pas. Ça m’amuserait de bosser à un autre poste, j’aimerais bien faire les props. Un peu comme au cinéma, c’est s’occuper de tous les objets. Que ce soit le design d’un talkie-walkie, d’un flingue, d’un sabre… tous les trucs où je suis passé vite fait sur la BD, mais comme on peut plus s’amuser dessus, comme il y aura des gros plans. Ou les logos, les affiches en arrière-plan, mais les designs des robots ils en font ce qu’ils veulent.

On trouve dans tes BD, des fausses couvertures de livres, de faux flyers, des pubs, ou des clins d’oeil graphiques, c’est un aspect que tu aimes particulièrement ?

S. R. : Oui au début, j’aimais bien mettre des petits easter eggs parce qu’ils permettent de cacher le gros ! Toute mon histoire est librement inspirée de Lone Wolf & Cub, c’est l’histoire de Ogami Ittō qui s’occupe de son fils Daigoro, un ronin qui s’occupe d’un bébé sans défense. Ils sont poursuivis par plein de personnes qui veulent les tuer. C’était ma grosse inspiration de manière très générale.

En mettant des petits easter eggs, ça permet aussi au lectorat de se l’approprier, qu’ils se rendent compte que cette BD leur était destinée. Au début j’ai mis des trucs pour rigoler et j’ai compris après l’effet que ça fait ! Au début j’avais juste mis une petite tête de Bender, un petit Dark Vador quelque part, un Usagi Yojimbo… et les lecteurs découvrent, comprennent la réf’ et se sentent impliqués dans la BD.

J’ai découvert que si tu as la bonne petite référence adressée au bon public, ils vont porter la BD parce que ça va un peu leur appartenir. Je vais essayer de le faire le plus possible dans mes prochains projets.

Et à quel moment tu y penses ? Quand tu dessines la planche ou déjà au story-board, tu prévois de mettre ces easter eggs ?

S. R. : Ça se fait de manière hyper organique. C’est souvent dans des moments qui ressemblent à un magasin, comme la réf’ à Bender quand ils sont dans un marché aux robots et où il y a plein de petites têtes de robots alignées. Il y a un aspect catalogue, et le petit dernier en bas à droite : tu mets Bender. Usagi Yojimbo et Dark Vador sont sur des couvertures de comics, à un moment où il y a plein de couvertures de comics. Dès qu’il faut trouver des idées pour diversifier, c’est là où tu mets un easter eggs.

La seule réf’ que je me suis empêchée, c’est la moto d’Akira. D’un coup, ça devient narratif et non décoratif et en plus d’être trop évident j’aurais pu avoir des problèmes. C’était dans le T3, je voulais faire une sorte de blague quand Sheru tombe dans une vieille baraque —on comprend vu de l’extérieur, que c’est une sorte d’écurie, mais je voulais que ça ressemble à une sorte de parking— et qu’il y ait plein de véhicules dont un cheval et la moto d’Akira.

J’avais fait des dessins, mais je me suis dit que ça devenait une utilisation narrative et on serait moins dans l’hommage, mais plus dans le plagiat ou l’appropriation.

Et ça aurait cassé l’effet, c’est une scène d’action.

S. R. : Oui là ce n’était plus un easter egg mais un gros clin d’œil pendant la narration et je suis le premier à détester quand ils font ça dans Star Wars ou d’autres adaptations. Ça rend le truc un peu plus gadget, et comme tu dis, on sort des enjeux narratifs, on réalise qu’on est dans une bande dessinée.

Mais j’avais d’autres idées, pour Usagi Yojimbo je voulais carrément en faire un robot —je te montre dans mes carnets, j’avais fait des dizaines de carnets où je pouvais choisir des designs en fonction des arrière-plans. J’ai plein de petits tests comme celui-là qui est quasiment tel quel dans la BD, là j’ai des cases que j’avais déjà dessinées. Et ce “Usagi Yojimbot” que je pensais mettre tel quel dans la BD, mais je ne l’ai pas fait.

Des fois, la frontière est ténue entre l’hommage et le plagiat, entre l’easter egg et l’appropriation. Maintenant ça devient une sorte de petite réflexion: qu’est ce que je mets comme easter egg ? Où ? Comment faire pour que ce ne soit pas trop évident ?

Des carnets (à foison) à Instagram façon vitrine

L’album sort aujourd’hui, au moment de publier cet entretien, mais est-ce que tu travailles déjà sur un prochain projet ?

S. R. : Ouais, je bosse sur un prochain projet en duo avec un autre auteur. Je ne peux pas encore trop en dire, mais ce sera un projet de SF post-apo avec une petite vibe shonen. Avec un ton assez léger, de la bagarre et je vais essayer de le dessiner de manière plus manga, avec beaucoup plus d’action et un trait un peu plus léché.

Et j’ai deux projets en tête, que j’aimerais bien présenter quasiment en même temps. Deux idées, une de série et un one-shot et je pense que les deux ensemble fonctionneront très bien. Et d’alterner graphiquement, ça va me faire du bien et me permettre d’apprendre d’un projet à l’autre. Mais il me faut du temps pour l’écrire correctement parce que justement je veux raconter des choses plus adultes, que ce soit graphiquement ou narrativement.

Et ce n’est pas trop compliqué de passer d’un projet à l’autre en même temps ?

S. R. : Non, ça va, parce qu’il y en a un que j’aimerais faire au numérique et l’autre sur papier. Comme sur ce carnet un peu “dark fantasy” où je mets noir sur blanc des idées que j’aime bien. C’était un carnet que je voulais un peu plus névrotique, où je passe une soirée sur chaque dessin, à faire plein de petits traits dans tous les sens. Même quand je pars en vacances, là par exemple c’est un lieu de vacances où je vais et je rajoute des éléments un peu lovecraftien autour.

Ça me permet aussi de me rappeler de prendre des vraies réf’, de vrais patelins, comme dans Yojimbot. Des fois, en déformant un petit truc, mais avec une base bien réelle, tu as une vraie ambiance. C’est la meilleure façon d’avoir des bonnes idées pour des carnets, ça fait des entraînements graphiques et en même temps tu vois comment tu peux mêler des personnages à un décor à peu près réaliste.

Graphiquement, je m’entraîne à faire des hachures pour voir lesquelles rendent bien, lesquelles ne rendent pas bien, les effets de texture… pour retrouver une nouvelle patte sur papier qui me soit propre. Là, le sujet, je m’en fous, par contre je m’entraîne côté technique. Je me rends compte qu’il y a des trucs qui rendent bien, sur des petits dessins, mais pas sur des grands, que sur une BD ce ne sera pas lisible.

C’est à ça que servent les carnets de test, tu t’entraînes et tu n’es pas censé les montrer où les publier.

Tu as des carnets thématiques et des carnets d’idées, entraînement ?

S. R. : J’ai passé ma vie de jeune adulte à m’acheter des beaux carnets Moleskine, mais je fais 2 dessins et je lâche l’affaire. Soit parce qu’ils sont bien, et je suis trop content et ça me tétanise ; soit ils ne sont pas ouf et je me dis qu’il m’en faut un autre, pour avoir un beau carnet.

Et je me suis rendu compte qu’en achetant des petits carnets comme ça [il me montre ses carnets façon cahiers de brouillons scolaires], que tu peux avoir dans ton sac, que tu peux ouvrir dès que tu as une idée, que mes plus beaux carnets sont des carnets à deux balles. Je sais que c’est du papier de merde, je sais que les pages sont transparentes, que le dessin va baver sur l’autre, mais en fait c’est les seuls moments où tu te lâches vraiment.

Les beaux carnets, c’est plutôt quand tu es sur un projet, tu fais juste des petites recherches, mais quand tu es en pré-production ça marche mieux dans des carnets en papier recyclé. Il ne faut pas que tu en prennes soin, faut que tu sois détendu avec. Que tu te dises “j’ai une petite idée à la con, je l’ouvre et ce ne sera pas un beau dessin”.

Plus ton carnet est merdique, plus tu vas te détendre pour aller vers ton vrai dessin.. Je dessine dans des bars, dans de nombreux endroits : il y a des taches de gras, de bière… Je m’en sers pour prendre des notes et c’est dans ces moments-là où tu as les meilleures idées, ou tu tentes un truc. Toujours avec de bons stylos, mais un carnet pas ouf.

Souvent quand je pose la question à des auteurices, ils me disent que c’est souvent en voyage, que c’est difficile dans le quotidien de faire un carnet.

S. R. : C’est le cas. Je pense qu’il faut que ça vienne d’une sorte de pulsion. Moi par exemple, j’ai toujours envie de dessiner quand je ne dois pas dessiner. Et, du coup, c’est bien d’avoir un petit carnet dans ces moments-là. Ou un moment d’ennui. Mais quand tu es chez toi, tu as une idée tu vas te mettre sur la planche à dessin, tu as de la place.

C’est plus le moment où tu as une image, un truc que je viens de voir et qu’il faut absolument dessiner. Et d’avoir un petit carnet merdique que tu pourras rouler dans ta poche parce que le plus important, c’était de dessiner. Ce n’est pas que le dessin existe.

Au final le carnet peut partir en fumée, je serais un peu dégoûté, mais le plus important, c’est d’avoir développé une technique pendant que je le faisais ou d’avoir eu des images. Mais maintenant que je l’ai fait, l’envie est assouvie. C’est bien, même sans que personne ne le voit : d’avoir trouvé des nouvelles techniques d’écriture, des nouvelles techniques d’encrage ou avoir découvert un pinceau… De provoquer toi-même des accidents et de d’oser faire des accidents.

Mais le plus dur est d’avoir une motivation non ? Si tu n’as pas d’appli ou quelqu’un à qui montrer tu t’essouffles. Il faut un impératif…

S. R. : C’est tout l’intérêt des réseaux sociaux. C’est valorisant —c’est rare que quelqu’un t’envoie des messages pour dire que ce que tu fais, c’est à chier— mais il faut poster beaucoup de ses dessins, de ses recherches, des moments où on dessine. C’est narcissique, tu es valorisé, tu vas avoir des gens de ton niveau qui vont te dire : “tu pourrais améliorer comme ça ou comme ci.”

Il faut que les jeunes artistes, ceux qui veulent faire de la BD, osent poster. Souvent ils pensent qu’on va leur piquer leurs idées, mais personne ne va te les piquer : tu as laissé une trace en postant. Ta meilleure assurance vie, c’est de te dire “je l’ai posté !” J’ai des robots samouraïs qui datent de 2012, j’aurais pu dire “regardez sur mon instagram, je poste des robots samouraï depuis 2012 et je n’ai pas copié ça sur un truc plus récent”. Quand j’ai commencé on m’a dit envoie-toi tes projets par la poste, avec un cachet de la poste… maintenant avec les réseaux sociaux rien ne se perd.

Et maintenant les maisons d’édition regardent ton nombre de followers, ce que tu es capable de faire au long cours. C’est un peu ton CV en ligne. Si tu n’as rien posté depuis six mois on va te demander qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est-ce que tu produisais ? Les réseaux sociaux servent à ça, à finaliser ta technique, ton expérience et de montrer où tu en es maintenant. Les dernières idées, quand tu découvres un stylo et qu’on peut t’en conseiller un autre…

Dès que je poste un dessin, je passe deux soirées complètes sur insta à parler avec plein de gens, où je découvre d’autres comptes parce qu’on a parlé stylos et je m’abonne, on devient un peu pote en ligne. C’est en découvrant ce que les autres ont déjà utilisé que tu t’ouvres un nouveau champ des possibles —qui paraît être une sorte d’entonnoir au début, mais une fois que t’as trouvé ta voix, c’est libérateur.

Maintenant, c’est trop important les réseaux sociaux pour ça sinon tu passes à côté d’une sorte d’expérience parallèle.

Mais ce qui est dur quand tu débutes, c’est de poster le dessin. Est-ce qu’il est assez bon ? Est-ce que je suis prêt ?

S. R. : Oui, c’est toujours frustrant. Par exemple moi j’ai un dilemme : est-ce que mon Insta c’est ma vie privée, ma vie d’artiste ou mon portfolio d’artiste ?

Donc j’oscille un petit peu. Mes story c’est ma vie d’artiste. De temps en temps des selfies, de temps en temps la salle de muscu, moi en train de dessiner dans un bar… Par contre, mes posts, c’est le portfolio, c’est ma vitrine. Ce n’est pas forcément le meilleur choix, mais c’est celui que j’ai fait, mais le plus important c’est d’être sur Instagram pour un auteur —en mettant que tu ne veux pas que tes dessins soient utilisés par des IA— mais il y a plein de pro qui cherchent sur Insta pour une illustration, du modèle vivant, des logos. Même les graphistes utilisent les réseaux comme ça, Tom Muller qui gère le graphisme des X-Men récents a fait de son twitter un portfolio. Tu cherches “graphisme”, “comics” et c’est Tom Muller qui sort parce qu’il a imposé sa patte sur les réseaux.

Et tu crées des choses particulières pour insta ? Tu prévois des choses ?

S. R. : Des fois, je suis dans le mood de faire plein de trucs pour Insta et j’en garde un peu au frigo : pendant un petit mois, je poste plein d’illustrations. Tous les 2-3 jours, le temps qu’une illustration vive.

Ou par exemple pour la couverture Transformers, je sais que je posterais la couv’, puis les étapes et ensuite une vidéo avec tout le déroulé. Comme j’ai maintenant moins la patience de faire des trucs exprès pour Insta, je vais essayer de rentabiliser une production avec les coulisses, ce que je n’ai pas gardé, comment je fais la couleur…

C’est l’idée de professionnaliser mon insta, que ce soit ma vitrine pour des projets futurs. Soit tu montres que tu es productif, soit tu montres que tu es professionnel. Tu peux faire les deux, mais pour un jeune dessinateur, c’est bien de montrer que t’es productif, que t’as un éventail de thèmes que tu aimes aborder, une palette de couleurs et montrer un peu tout. Par contre, à un certain niveau, je pense qu’il vaut mieux montrer que t’es pro, que tu as ton univers.

Je pense que ça a été important de montrer que je dessine des humains et des robots avec une même patte. Quoiqu’on veuille me proposer, je veux qu’on se dise “ah ça se voit que c’est le même auteur”.

De la BD à l’illustration en passant par les collaborations

C’est ta première bande dessinée, à 30 ans, mais tu ne t’étais pas lancé dans une autre carrière avant ?

S. R. : Je donnais des cours dans une association de dessin. Et avant ça, je suis resté étudiant très longtemps, je suis allé jusqu’au master et j’ai pas mal retapé quand même. Deux fois ma seconde, ensuite bac pro puis je suis allé à la fac, j’ai eu ma licence d’un coup et le master, je l’ai fait en deux fois. Quand je suis sorti de la fac, j’avais 26 ans, j’ai un peu bossé, je vivotais et je me suis dit je tente un gros coup de bluff avec la BD.

C’était mon rêve la BD, mais je me suis toujours dit que je ferais de l’illustration pour des copains qui me demanderont une pochette d’album dans un coin ou des trucs comme ça ; jamais je m’étais dit que ce serait mon métier principal. Aujourd’hui je suis trop content, j’ai trop de projets, mais je suis heureux de faire tout ce que je fais.

Tu fais des pochettes de disque, des jeux de société, des illustrations, tu as toujours envie d’accepter ça en plus ?

S. R. : Oui, c’est jubilatoire de voir ton travail imprimé sous une forme ou une autre. De voir tout ça imprimé, c’est une sorte de rêve de gosse. Je bosse pour de l’animation à un poste où je fais du concept pour des robots. Je suis trop content parce que je m’étais toujours dit qu’un jour je designerais des voitures ou des robots pour des films, et ça y est, c’est le cas.

Quand j’ai fait les images de Pikit, c’est des images que j’aurais voulu voir petit. Là, j’ai fait des couvertures pour les États-Unis, je m’étais dit que ce serait mon aboutissement de carrière, mais là j’ai 6 ans de carrière et on me propose ça ! Là, je me dis c’est quoi après, qu’est-ce que je peux faire ?

Je veux toujours faire mes preuves, je veux toujours mieux faire même sur les petits projets. J’accepte encore toutes les dédicaces parce que j’ai envie de dessiner pour les gens et je ne veux pas que ça s’arrête.

Et toutes les illustrations que tu fais pour les magazines, les livres… ça te prend beaucoup de temps ?

S. R. : Sur les Pop Icons, j’ai dû passer deux jours pleins sur chaque illustration parce que ce sont pas des thèmes qui sont forcément les miens, où j’ai des automatismes. Alors que la couverture Transformers, censée être un aboutissement qui aurait dû me faire passer des nuits blanches, je l’ai faite en une journée pleine. Ils m’avaient dit tu nous envoies des roughs la semaine prochaine, le soir même j’en ai envoyé quatre. Et le lendemain, il en ont choisi un et je l’ai encré et colorié dans la journée, parce que j’étais trop excité. C’était exactement ce que j’aimais. Et ça a été validé direct.

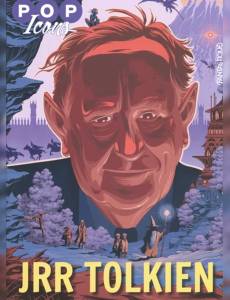

Pour Métal Hurlant aussi, c’est cool parce que ce n’est pas souvent qu’on me demande des personnages humains, j’étais content de le faire. Pour Pop Icons, ils m’ont demandé Tom Bombadil pour le bouquin sur Tolkien et j’ai trop kiffé le faire. Pour les Annales du disque monde, ils m’ont demandé la tortue géante avec les éléphants qui porte le monde, ça me sort un peu de mes habitudes et j’adore faire ça.

Après les couvertures pour Transformers, j’aimerais bien tenter de faire un tie-in pour une grosse major. De continuer de faire des couvertures et, si possible, de dessiner une série pour voir ce que ça fait. On ne m’en a pas dit que du bien de travailler au format et au rythme américain, mais ce serait quand même un jalon de se dire que j’ai fait du comics.

Comment conclure une série dans le doute et la joie ?

Le dernier volume sort cette semaine, tu te sens comment après 6 ans après ? Même si les lecteurices ne l’ont pas encore vu, tu n’as pas encore de retour.

S. R. : Honnêtement, ça a été laborieux, j’ai eu beaucoup de retard sur le T4 parce qu’il a été dur à écrire. J’ai un peu fait un déni parce que je ne voulais pas que ça s’arrête. Ça a toujours été prévu en 4 volumes, j’avais ma fin je savais qu’on y arrivait. Et je n’avais pas envie d’agrandir le truc artificiellement —mon éditeur n’aurait pas été contre qu’on le fasse en 5 ou 6 volumes.

Du coup j’ai accepté tout et n’importe quoi, histoire de blinder d’obligations et de pas avancer dessus. Ça a été assez dur de dire au revoir à des personnages que j’aime beaucoup, à une BD qui représente une certaine partie de ma vie et mes premiers pas dans l’édition. À tel point, que je me suis tatoué le logo de Yojimbot dans le cou.

J’ai mis longtemps à la dessiner parce que d’un coup, dessiner des personnages qui meurent ce n’est pas agréable à faire. Tout ça m’a mis un peu en retard et je me suis bougé en me mettant dans une sorte de tunnel de boulot. Je me suis mis des œillères, j’ai avancé, j’ai fait des pages avec l’intention qu’il fallait. La fin n’est pas rushée, elle est bien faite.

Ensuite de les voir colorisées, j’ai vu que ça rendait bien, il y avait l’impression que je voulais qu’on donne. Les scènes brutales sont brutales, les scènes sont tristes, il y a même des scènes qui m’ont ému moi-même. Des fois, quand je dessine des personnages tristes en larmes, ça me rend triste aussi.

Ce que j’aime bien dans ce tome-là, c’est qu’il y a une sorte de malaise au début. Les personnes qui sont censées sauver tout le monde se font éliminer très vite, que les méchants sont très forts et que le petit on se demande ce qu’il fait.

Mais oui, ça a été un peu dur à écrire, de trouver le bon ton. Et puis pour le public, comme je disais tout à l’heure j’ai rencontré mon public, qui aime beaucoup mon travail et ça m’a un peu tétanisé d’être à la hauteur pour raconter la fin.

Le T1, je l’ai vraiment écrit la fleur au fusil, vraiment sans me poser une question —j’ai eu l’impression de faire un hold-up— pour le T2 je me suis pris un petit choc technique, je me replonge dans une BD de 150 pages qu’est ce que je fais ? Mais ça a été. Et pour le T3, j’ai pris la confiance, j’ai avancé à ma façon, quasiment sans écrire en boardant directement.

Et pour le T4, je me suis repris le contrecoup de tout ça : parce que tout a marché, tout était bien, tout le monde était content. Et là je me suis pris une sorte de charge mentale : est-ce que je vais être à la hauteur ? Au niveau du dessin ? Est-ce que j’arrive encore à raconter suffisamment de choses empathiques pour que tout le monde s’attache encore aux robots, au petit, à sa mère ? Est-ce que le dernier tome vaudra le coup ?

Tu sais, il y a plein de gens qui disent qu’ils attendent la fin d’une série pour démarrer une nouvelle lecture. Est-ce que ma série vaut le coup cette conclusion-là ?

Et pendant cette période de doute, tu n’avais pas ton éditeur qui te rassurait, qui t’aidait sur certains points ?

S. R. : Si, mais en même temps, j’ai changé d’éditeur. J’ai une nouvelle éditrice géniale, Anaïs Aubert, mais c’était surtout de mon côté : est-ce que moi je suis dans la même intention qu’au départ ?

J’ai grandi. Le T1 c’était ma première BD, la BD d’un adulescent qui avait plein de fantasmes et là au T4, je suis adulte, j’ai des ambitions, des problèmes et plein de choses qui font que mon ton s’est un peu durci. Même les nouveaux projets que j’ai envie d’écrire à côté, j’ai envie de raconter des trucs un peu dark, un peu noirs. Comme ce que j’ai fait au Label [ Samuraï route 66 dans le LowReader T5 ], je peux et j’ai envie de raconter des trucs plus durs aussi.

Du coup, est-ce que le T4 correspond au T1 ? Est-ce qu’on est dans le même ton ? Est-ce que ma série est cohérente ? Tout ça, ça a été des enjeux, une petite pression que je me suis mise et que j’ai mis longtemps à évacuer.

Je l’ai écrit en 2 fois, avec une première version très normale, comme si j’avais essayé de l’aseptiser moi-même et au final, je l’ai entièrement réécrite, pour qu’il y ait une fin un peu plus dantesque. Que tout le monde ait un peu son moment de bravoure et se dise au revoir de la bonne façon.

Et pour lire cet au revoir tout feu, tout flamme, rendez-vous aujourd’hui en librairie pour la conclusion de la série. Et suivez Sylvain sur Instagram pour prolonger la découverte de son univers & ses prochains projets.

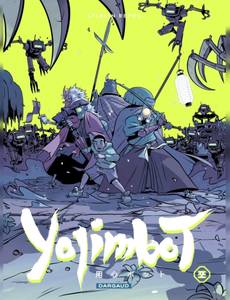

Yojimbot de Sylvain Repos, Dargaud (4 volumes)

Toutes les images sont © Sylvain Repos (photos sur place ©Thomas Mourier)

Et les planches © Sylvain Repos / Dargaud

L’image principale est tirée d’une jaquette limitée de l’édition russe